歯

記事の医療専門家

最後に見直したもの: 07.07.2025

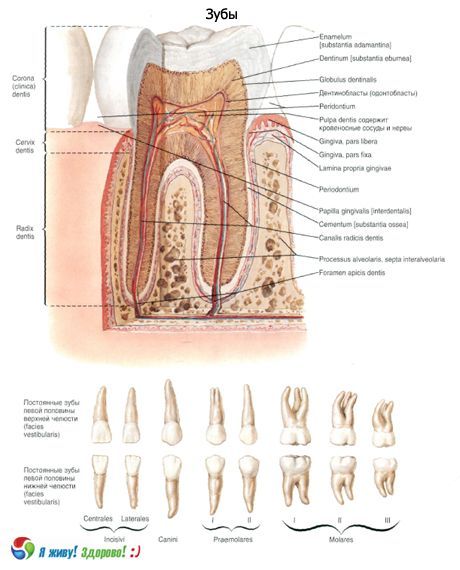

歯(dentes)は、顎の歯槽骨に位置する重要な解剖学的構造です。構造、位置、機能の特徴に応じて、切歯、犬歯、小臼歯(小臼歯)、大臼歯といったいくつかのグループに分類されます。

切歯は主に食べ物を掴んで噛み切るために、犬歯は食べ物を砕くために、臼歯は食べ物をすり潰すために使われます。歯は様々なグループに分けられますが、すべての歯は共通の構造を持っています。歯は歯冠、歯頸、歯根で構成されています。

歯冠(歯冠部)は歯肉から突出する最も大きな部分であり、複数の面から構成されています。舌側(facies lingualis)は舌に面し、前庭側(facies vestibularis, seu facialis)は口腔前庭に面し、接触面(facies contactus)は隣接歯に面しています。上顎と下顎の相似歯の咀嚼面(facies masticatoria)または咬合面(facies occlusiatis)は互いに面しています。

歯冠の内側には歯冠空洞(cavitas coronalis)があり、その中に歯髄が入っており、歯の根管まで続いています。

歯根(歯根基部)は歯槽骨に位置し、歯槽骨の壁と特殊な接合形態(ハンマリング)によって繋がっています。各歯には、1本(切歯、犬歯)から2~3本(臼歯)の歯根があります。各歯根の中には歯管(歯根管)があり、歯髄で満たされています。歯根は歯根尖(歯根尖)で終わり、歯根尖には開口部があり、そこから動脈と神経が歯腔に入り、静脈が歯腔から出ていきます。

歯冠と歯根の間には歯頸部(歯頸部)があり、歯肉の粘膜で覆われています。

歯髄(歯髄)は、血管と神経が分岐する緩い繊維性結合組織によって形成されます。

歯の主要部分は象牙質(デンティナム)で形成されています。歯冠部では象牙質はエナメル質で覆われ、歯頸部と歯根部ではセメント質で覆われています。

エナメル質(エナメル質)は非常に耐久性の高い物質です。厚さ3~5μmのエナメル小柱から構成され、小柱間成分によって互いに分離されています。この成分はエナメル質に比べて電子密度が低くなっています。エナメル質の自由表面は薄いキューティクルで覆われています。エナメル質は主に無機塩(96~97%)で構成されており、その中でもリン酸カルシウムと炭酸カルシウムが優勢です。エナメル質には約4%のフッ化カルシウムが含まれています。象牙質は約28%の有機物(主にコラーゲン)と72%の無機物で構成されています。無機化合物の中では、リン酸カルシウム、リン酸マグネシウム、フッ化カルシウムが優勢です。

セメント質の構造は骨組織に類似しています。セメント質は石灰化した板状組織から構成され、その板状組織間の空隙には多枝状のセメント質細胞が存在します。コラーゲン(シャーピー)繊維がセメント質を貫通し、歯根を歯周組織にしっかりと固定しています。歯頸部では、セメント質は侵食され、細胞は消失しています(無細胞セメント)。セメント質の成分は、有機物が29.6%、無機化合物(主にリン酸カルシウムと炭酸カルシウム)が70.4%です。

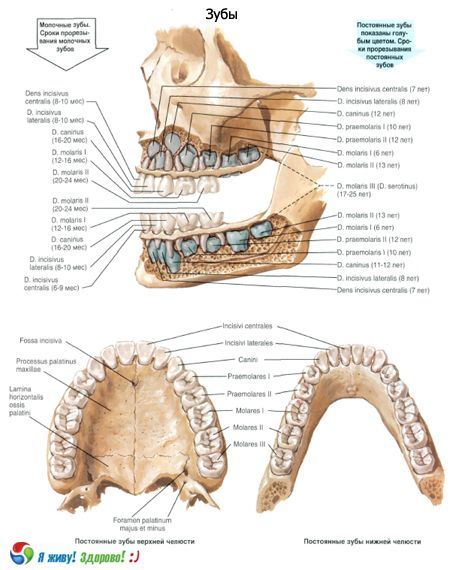

乳歯と永久歯は区別されます。

乳歯(歯冠脱落歯)は、生後5~7ヶ月頃から20本生えてきます。5~7歳になると乳歯は抜け、永久歯(歯冠永久歯)に生え変わります。成人の永久歯の数は32本です。乳歯は永久歯に比べて、歯冠が比較的広く短く、歯根も短いです。乳歯は、上顎の骨と下顎の半分にそれぞれ2本の切歯、1本の犬歯、2本の臼歯があります。小臼歯は欠損しています(0)。

乳歯と永久歯の生え変わりの時期

歯 |

顎 |

歯が生える時期 |

|

乳製品、月 |

一定、年 |

||

内切歯 |

アッパー より低い |

7-8 5-7 |

7-8 6-7 |

側切歯 |

アッパー より低い |

8-9 7-8 |

8-9 7-8 |

牙 |

アッパー より低い |

18~20歳 16~18歳 |

11-12 9-10 |

第一小臼歯 |

アッパー より低い |

- - |

10-11 10~12歳 |

第二小臼歯 |

アッパー より低い |

- - |

10~12歳 11-12 |

第一大臼歯 |

アッパー より低い |

14-15 12-13 |

6-7 6-7 |

第二大臼歯 |

アッパー より低い |

21-24 20-22 |

12-13 11-13 |

第三大臼歯 |

アッパー より低い |

- - |

17-21 12-26 |

デジタル用語で言えば、乳歯の式は次のとおりです。

2012 |

2102 |

2012 |

2102 |

この式では、上段が上歯、下段が下歯を表します。縦線は右側の歯と左側の歯を分けています。それぞれの数字は、特定の形状の歯の数を表しています。

永久歯が生える前に、対応する乳歯が抜けます。永久歯の生え変わりは6~7歳に始まり、13~15歳まで続きます。最初に生えてくるのは下の大臼歯、次に内側切歯、上の第一大臼歯、そして側切歯です。その後、第一大臼歯、犬歯、第二小臼歯、そして第二大臼歯が生えてきます。最後に第三大臼歯、つまり親知らずが生えてきます(22~26歳)。上顎と下顎の半分ずつには、切歯が2本、犬歯が1本、小臼歯が2本、大臼歯が3本、合計8本の永久歯があります。

永久歯の歯式は次のとおりです。

3212 |

2123 |

3212 |

2123 |

切歯(dentes incisivi)は、切断面を有する平らで幅広の歯冠を有する。上顎切歯の歯冠は下顎切歯よりも幅が広い。切歯の根は単根で円錐形であり、下顎切歯では根が側方から圧迫されている。正中面に対する位置によって、側切歯と内切歯に区別される。

犬歯(dentes canini)は、尖った円錐状の歯冠を有します。歯根は単根で長く、側面から圧縮されています。下顎犬歯の歯根は上顎犬歯の歯根よりも短く、二股に分かれている場合もあります。

小臼歯(小臼歯 - dentes premolares)は犬歯の後ろに位置しています。小臼歯の歯冠は咀嚼面から見て円形または楕円形で、2つの咀嚼結節を有します。歯冠の高さは犬歯よりも低くなっています。小臼歯の歯根は単根で円錐形ですが、上顎小臼歯では二股に分かれている場合もあります。

大臼歯(dentes molares)は小臼歯の後ろに位置しています。大臼歯の歯冠は通常立方体で、咀嚼面に3~5個の結節があります。上顎の大臼歯は3本の歯根を持ち、下顎は2本の歯根を持ちます。臼歯の大きさは前方から後方に向かって小さくなります。第3大臼歯(親知らず)は最も小さいです。

何を調べる必要がありますか?

どのように調べる?