「グリーン」を超えて:クロロフィルとその誘導体が糖尿病にどのように役立つか

最後に見直したもの: 23.08.2025

">

">学術誌「Nutrients」に、パドヴァ大学(イタリア)の研究者によるレビューが掲載されました。このレビューでは、植物の緑色色素であるクロロフィルとその誘導体が、糖尿病における血糖コントロールと関連メカニズムにどのような影響を与える可能性があるかについて、データを収集・構造化しています。著者らは、これらの効果は抗酸化物質による「サポート」だけでなく、消化管、腸内細菌叢、炭水化物分解酵素の阻害、インクレチン系の調節、さらには個々の分子の「インスリン様」作用によっても発現することを示しています。

研究の背景

2型糖尿病は慢性代謝疾患であり、高血糖に加え、インスリン抵抗性、低レベルの炎症、そして酸化ストレスが重要な役割を果たします。標準的な薬物療法を背景に、病因の初期段階、特に食後血糖値の急上昇とインクレチンシグナルの大部分が形成される腸管において、病態を「早期に捕捉」できる栄養素への関心が高まっています。クロロフィルとその誘導体はまさにこの段階に至ります。Nutrients誌に掲載されたレビューでは、 「グリーン」分子がインスリン受容体に直接干渉することなく、炭水化物代謝や関連経路に穏やかに作用する仕組みに関するデータが体系化されています。

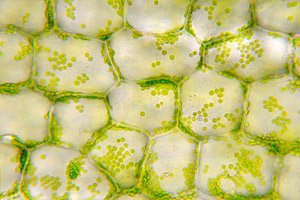

クロロフィルは、濃い緑色の野菜や藻類に含まれる日常的な食品色素です。EFSA(欧州食品安全機関)の欧州メニュー評価によると、成人の1日あたりの平均「緑色」クロロフィル摂取量は約207mgとされていますが、国によって大きなばらつきがあります。しかし、天然クロロフィルの全身バイオアベイラビリティは低く、消化管内での変換産物であるフェオフィチン/ピロフェオフィチンおよびフェオフォルバイドが重要な役割を果たしています。このため、局所的な「腸」メカニズムに着目し、活性型を腸管腔内に保持する製剤(例:マイクロカプセル)に注目が集まっています。

メカニズムの論理は複数の分野に分かれています。第一に、炭水化物分解酵素の阻害です。クロロフィル誘導体(フェオフォルビドa、フェオフィチンa、ピロフェオフィチンa)はα-アミラーゼとα-グルコシダーゼを阻害し、食後血糖値を安定させます。第二に、インクレチン軸です。多くの研究で、クロロフィル抽出物がDPP-4活性を低下させることが示されており、これは理論的には内因性GLP-1(現代糖尿病学における重要な回路)の働きを裏付けています。第三に、フェオフォルビドaのインスリン様作用、すなわち細胞および前臨床モデルにおけるGLUT1/GLUT4を介したグルコース輸送の増加に関するデータが得られつつあります。最後に、代謝効果を補完する「グリーン」ポルフィリンの抗酸化作用と抗炎症作用が、システム生理学レベルで報告されています。

あらゆる可能性を秘めているにもかかわらず、この分野はまだ初期段階にあります。基盤の大部分はin vitroおよび前臨床段階であり、臨床推奨には、厳格なエンドポイント(食後血糖値、HbA1c、インクレチンマーカー)を設定したRCTと、標準物質(アカルボース、DPP-4阻害薬)との比較が必要です。同時に、安全性も考慮する必要があります。多くのクロロフィル誘導体はポルフィリン光増感剤であるため、剤形、投与量、投与方向(腸管局所投与または全身投与)を慎重に選択する必要があります。しかしながら、酵素およびホルモンカスケードを穏やかに調整するというまさにこの「腸管中心」アプローチこそが、クロロフィルを糖尿病の補助栄養戦略における有望な候補にしているのです。

要約:なぜ重要なのか

糖尿病は数億人の成人に影響を与えており、患者数は増加傾向にあります。標準的な治療法を背景に、「緑の」栄養素への関心が高まるのは当然のことです。クロロフィルは食品(濃い緑色の野菜、藻類など)に広く含まれており、ヨーロッパでは食事内容にもよりますが、1日あたり平均約200~400mgのクロロフィルが摂取されていると推定されています。このレビューでは、血糖コントロールに最も大きな可能性を秘めているのはクロロフィル誘導体であり、そのメカニズム自体は主に「腸管」、つまり局所的なものであり、全身吸収はされないことを強調しています。

具体的に何が発見されたか(活動分野別)

この論文では、細胞、動物、パイロット技術の研究結果をまとめており、これらを組み合わせて複数段階のシナリオを構築しています。

- 腸内細菌叢。食事誘発性肥満マウスにクロロフィルを補給すると、耐糖能が改善し、低レベルの炎症が軽減し、腸内細菌叢が再構築されました(フィルミクテス属/バクテロイデス属比の低下を含む)。これは、炭水化物の利用と代謝負荷の軽減の改善に関連しています。

- 「糖」酵素の阻害。クロロフィル自体はα-グルコシダーゼと弱い相互作用を示すが、その誘導体であるフェオフォルビドa、フェオフィチンa、ピロフェオフィチンaは、α-アミラーゼおよびα-グルコシダーゼの阻害剤として作用し、炭水化物の分解を遅らせる。多くの研究で、物理化学的説明も示されている。すなわち、これらの分子がデンプン/酵素と相互作用することで、酵素が基質にアクセスするのを防ぎ、難消化性デンプンの割合を増加させることで、食後血糖値の上昇を抑えるのである。

- インクレチンとDPP-4。マイクロカプセル化されたクロロフィル含有抽出物は、in vitroにおいてα-アミラーゼ/α-グルコシダーゼの活性を阻害するだけでなく、インクレチン(GLP-1など)を分解する酵素であるDPP-4の活性も抑制し、内因性インスリン反応をサポートする可能性を示した。この効果は担体に依存しており、タンパク質カプセルは炭水化物カプセルよりも効果的であった。

- 抗糖化作用と合併症。フェオフォルビドAは、糖尿病の血管および組織合併症の発症における重要な軸である終末糖化産物(AGE)とその受容体RAGEとの結合を阻害しました。モデル試験では、その活性は対照阻害剤と同等でした。

- 「インスリン様」作用。ゼブラフィッシュ幼生および細胞モデルを用いた表現型スクリーニングにおいて、フェオフォルビドはGLUT1/GLUT4トランスポーターと相互作用し、それらの膜利用能と安定性を高めることで、グルコースの取り込みを促進することが示唆された。これは、古典的なインスリン受容体以外の標的となる可能性を示唆している。

- クロロフィリン(半合成誘導体):マウスでは脂質代謝、酸化ストレス、さらには腸管バリアの完全性に対する効果が実証されており、間接的に代謝の安定性をサポートします。

どのように機能するか

「トリプルフォーク」と名付けられています。第一に、物理化学的作用:デンプンおよび酵素との複合体形成 → 腸管腔におけるブドウ糖の放出を遅延させます。第二に、ホルモン性インクレチン作用:DPP-4阻害とGLP-1増加 → 食後β細胞反応の改善。第三に、細胞シグナル伝達作用:個々のポルフィリン様誘導体(フェオフォルビドa)はインスリン様作用薬として作用し、GLUT1/GLUT4を介したブドウ糖輸送を促進すると同時にAGE-RAGE軸を阻害することで、合併症の進行を遅らせる可能性があります。これら3つの作用機序は、腸管およびそのインターフェースを介した「ソフト糖尿病治療」という概念に集約されます。

食事からの摂取源と摂取量についてすでにわかっていること

クロロフィルは日常的に摂取できる栄養素です。濃い緑色の野菜、豆の鞘、藻類/微細藻類(クロレラなど)に最も多く含まれています。ヨーロッパ人の食生活パターンに基づくと、「緑色」クロロフィルの1日平均摂取量は約207mgと推定されます(非常に「緑色」な食事をすると推定値はさらに高くなります)。クロロフィル自体のバイオアベイラビリティは低く(大部分は誘導体に変換され、腸管から排泄されます)、まさにこれが製剤/マイクロカプセルの開発と、腸管腔内の局所メカニズムへの着目につながっています。

メリットは大きいですが、落とし穴はどこにあるのでしょうか?

著者らはリスクとギャップについて正直に議論しています。

- 光感作。多くのクロロフィル誘導体(ポルフィリン系)は光感作剤としての可能性がある。応用面では、腸管標的型製剤/キャリア、および一重項酸素の放出と全身吸収を低下させる化学修飾が検討されている。

- エビデンスレベル。データの多くはin vitro、前臨床、または技術モデルに基づいています。血糖値への影響に関する本格的な臨床試験はほとんど行われていないため、薬剤/投与量/レジメンについて議論するには時期尚早です。

- マトリックスの不均一性。効果はキャリア(タンパク質カプセル vs. マルトデキストリン)、食品の加熱処理(フェオフィチン/ピロフェオフィチンの形成)、抽出物の組成に依存するため、直接比較は困難です。

これが実際に何を意味するのか(結果が確認された場合)

将来性は「クロロフィル錠剤」ではなく、特定の目的に特化した個別の処方にあります。腸管腔内で作用するカプセル(α-グルコシダーゼ/α-アミラーゼ/DPP-4の阻害)、放出制御機能製品、食物繊維/難消化性デンプンとの組み合わせ、そして別の方向性として植物由来のインスリン様分子などが挙げられます。同時に、合理的な「グリーンプレート」は健康的な食生活のための普遍的で安全な基盤であり続けますが、これはまさに栄養学であり、治療ではありません。

科学は次に何を求めるのでしょうか?

- 食後血糖値、インクレチンマーカー、忍容性(光毒性を含む)に焦点を当てたランダム化臨床試験。

- 腸溶性投与における個々の誘導体(特にフェオフォルビド a)の薬物動態と安全性。

- 標準化されたマトリックス(メディアの種類、処理温度)と比較可能なエンドポイント。

- グリーン戦略の付加価値を理解するためにベンチマーク(アカルボース、DPP-4 阻害剤)との比較。

このニュースは誰に宛てられたものですか?

糖尿病患者と専門医にとって、「グリーン」分子を治療の即時代替品としてではなく、一つの視点として捉えることが重要です。サプリメントや抽出物は、特に血糖降下剤を服用している場合は、必ず医師と相談した上で使用してください。酵素やインクレチンへの干渉は軽視できません。本レビューは、この分野の科学的な地図であり、即効性のある行動指針ではありません。

出典: Sartore G., Zagotto G., Ragazzi E. 「Beyond Green: 糖尿病管理におけるクロロフィルとその誘導体の治療的可能性」 Nutrients 17(16):2653 (2025). https://doi.org/10.3390/nu17162653