前立腺癌の前立腺生検

記事の医療専門家

最後に見直したもの: 07.07.2025

前立腺生検の種類

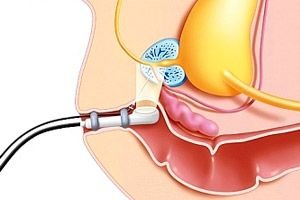

生検の主な方法は、経直腸超音波下で18G針を用いて前立腺を多穿刺生検することです。抗菌療法を併用すれば合併症のリスクは低くなります。14G針を用いた生検は、感染性合併症や出血のリスクが高くなります。

前立腺がんの約18%は、触知可能な前立腺腫瘤の検出によって診断されます。13~30%の症例では、PSA値は1~4 ng/mlです。前立腺にリンパ節が触知された場合は、標的生検が推奨されます。造影剤を用いたデュプレックス超音波による制御下で行われる生検の感度は、複数回の生検の感度に劣っていません。しかしながら、この研究方法はまだ広く認知されていません。

研究によると、PSA含有量が約4〜10 ng / mlの場合、がんが確認される症例はわずか5.5%です。同時一次生検では、この数値は20〜30に増加します。生検の相対的な適応は、閾値PSAレベルが2.5 ng / mlに低下することです。PSAレベルが2.5〜4 ng / mlの六分生検では、前立腺がんの検出率は2〜4%ですが、拡張生検技術(12〜14回の穿刺)を使用すると22〜27%に増加します。潜在的ながんは症例の20%で検出されることに注意する必要があります(腫瘍体積が0.2 cm 3未満)。したがって、PSA基準の上限が低下すると、治療しなくても生命を脅かすことのない、臨床的に重要でない腫瘍が検出されます。触知不能だが臨床的に重要な腫瘍を検出できるPSA基準値の上限値を確立するには、まだ十分なデータがありません。相対値を決定する際には、他のPSA指標(上昇率、倍加時間など)を考慮する必要があります。生検が必要となるPSA値の上限値を引き上げることは、前立腺がんを検出する可能性が依然として高いため、合理的ではありません。75歳以上の場合のみ、上限値を6.5 ng/mlまで引き上げることが可能です。

前立腺標的生検は、触知可能な腫瘍があり、PSA値が10 ng/mlを超える場合にのみ必要です。転移性または局所進行性の場合は、診断を明確にするために4~6個の生検で十分です。それ以外の場合は、複数回の生検が推奨されます。

過去15年間で、KK Hodgeら(1989)が提唱した生検法が広く普及しました。その本質は、前立腺の正中溝と側縁の中間点において、両葉の基部、中部、および頂点から生検サンプルを採取することであり、そのため、この手法はセクタント(6点)生検と呼ばれていました。6点生検法はその後改良され、標準的な手法ではアクセスできない腺の周辺部後外側部も生検サンプルに含まれるようになりました。さらに、前立腺の容積が増加すると、セクタント法による癌検出頻度は低下します。必要な組織サンプル数を明確にする必要があります。ほぼすべての研究において、生検サンプル数の増加は、(6点生検と比較して)この方法の感度を向上させました。検査する生検サンプル数が多いほど、生検の感度は高くなります。腺モデルを用いた試験では、腫瘍容積が腺容積の2.5%、5%、または20%の場合、扇形生検では36%、44%、および100%の症例で腫瘍が診断されることが判明しました。生検を行う際には、80%の症例で腫瘍が末梢領域に発生することを考慮する必要があります。ある研究によると、13~18回の生検を実施することで、この方法の感度が35%向上しました。ウィーン・ノルモグラム(2003年)は、注射回数、患者の年齢、および前立腺容積の関係を反映しています。予測精度は90%です。

生検の数は患者の年齢と前立腺の容積に依存し、陽性予測精度は90%である。

年齢、年 |

前立腺容積、ml |

|||

50未満 |

50~60 |

70 |

70歳以上 |

|

20~29歳 |

6 |

8 |

8 |

8 |

30~39歳 |

6 |

8 |

10 |

12 |

40~49歳 |

8 |

10 |

12 |

14 |

50~59歳 |

10 |

12 |

14 |

16 |

69 |

12 |

14 |

16 |

- |

70歳以上 |

14 |

16 |

18 |

- |

一次生検において、腺の移行帯を採取することは不適切であることが証明されています。なぜなら、そこでの癌の発生は非常にまれであり(症例の2%未満)、そのためです。現在、最も一般的なのは12点生検です。穿刺数だけでなく、針の角度も非常に重要です。

前立腺癌生検の結論

組織学的レポートには必ず以下の点が反映されていなければなりません。

- 生検の局在。根治的前立腺摘除術を計画する際に特に重要。神経温存手術を行う際には、腫瘍が片方または両方の葉に広がっているかどうかを考慮する。腺の頂点が影響を受けている場合、その可動化の段階はより複雑になる。尿道括約筋を分離する場合、手術マージンが陽性となる可能性が高い。

- 腺の被膜に対する生検の方向。明確化のため、遠位(直腸)部分を特殊な溶液で染色します。

- PIN の利用可能性。

- 生検病変の体積および陽性穿刺の数。

- 腫瘍細胞のグリーソン分化;

- 被膜外拡張 - 前立腺被膜、隣接する脂肪組織、および浸潤腫瘍組織の生検で検出され、治療法の選択に重要です。

- 神経周囲浸潤、腫瘍が前立腺を越えて広がっている可能性を96%の確率で示します。

- 血管侵襲;

- その他の組織学的変化(炎症、前立腺の肥大)。

上記の指標が組織学的報告書に反映されていない場合は、陽性生検の位置と数、およびグリーソンによる腫瘍の分化度を示す必要があります。

[ 7 ]

[ 7 ]

前立腺癌における生検データの解釈

生検データの解釈には個別のアプローチが必要です。最初の生検が陰性の場合、再生検が必要です。がんを検出する確率は10~35%です。重度の異形成では、がんを検出する確率は50~100%に達します。この場合、次の3~6か月以内に再生検が必須です。2回の生検で、臨床的に重要な腫瘍のほとんどを検出できることが証明されています。多数の生検を実施し、最初の生検の結果が陰性であったとしても、再生検でがんが検出されることがよくあります。前立腺がんが疑われる場合、どの診断方法も再生検を避けるのに十分な感度を提供しません。単一の病変が検出された症例には特別な注意が必要です。根治的前立腺摘除術後の臨床的に重要でないがん(腫瘍体積0.5 cm 3未満)は、症例の6~41%で観察されます。このような状況では、臨床状況を包括的に評価し、治療方針を決定する必要があります。最も重要な要素は、患者の年齢、PSA値、腫瘍の分化度、生検病変の体積、臨床病期です。生検検体中に高悪性度前立腺上皮内腫瘍(PIN)が認められた場合、前立腺の悪性化を示唆している可能性があります。このような患者は、特に初回生検検体が6検体採取された場合、3~12ヶ月後に再生検を受けることが推奨されます。再生検の適応となるのは、前立腺に触知可能な腫瘤、PSA値の上昇、および初回生検検体における重度の異形成です。