リチウム欠乏症とアルツハイマー病の発症:何が発見され、なぜそれが重要なのか

最後に見直したもの: 09.08.2025

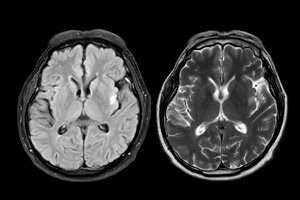

マウスの脳では、自身のリチウム(錠剤中のリチウムではなく、体内に微量に循環しているリチウム)の不足により、アルツハイマー病の重要な特徴であるアミロイドおよびリン酸化タウの増加、ミクログリアおよびアストロサイトの炎症、シナプス、軸索およびミエリンの喪失、そして記憶喪失が促進される。この「脳内リチウム」を少量の特殊なオロト酸リチウムで置き換えると、アルツハイマー病モデルおよび高齢の健康なマウスでこれらの変化が防止され、部分的には回復することさえある。メカニズム的には、この効果の一部は、この疾患の発症に長く関与していると考えられているキナーゼGSK3βの抑制を通じて起こる。この研究は、Nature誌に掲載されている。

科学者たちは具体的に何をしたのでしょうか?

- マウスは食事中のリチウムを枯渇させたため、皮質リチウム濃度は約50%低下しました。その結果、マウスでは「アルツハイマー病様」プロセスが加速しました。具体的には、アミロイドプラーク、リン酸化タウ、神経炎症、シナプス/ミエリンの喪失、認知能力の低下が見られました。これらの影響の一部は、GSK3βの活性化と関連していました。

- 研究者らは単核RNAシーケンスを実施し(本質的には、脳細胞の種類ごとに遺伝子活動を「スキャン」した)、リチウム欠乏により、多くの細胞集団におけるトランスクリプトームの変化がアルツハイマー病の変化と重なることを確認した。

- 研究者らは、標準的な炭酸リチウム(LiC)よりもアミロイドへの付着性が低い有機リチウム塩であるオロチン酸リチウム(LiO)を試した。リチウム濃度を「自然な」範囲に維持する低用量のLiOは、アルツハイマー病マウスの病理学的変化と記憶喪失を予防または改善し、正常マウスの加齢に伴う炎症を軽減した。

なぜ「オロスタット」なのでしょうか?

リチウムは神経変性に効果があるという古い考えがあります(精神科の薬でもあります)。しかし実際には、臨床的に炭酸リチウムを服用すると、しばしば2つの問題に直面することになります。

- 薬理学的用量での毒性(腎臓、甲状腺)。

- アミロイドのある脳では、炭酸塩由来のリチウムがプラークに閉じ込められ、組織の残りの部分に到達しにくくなるようです。

著者らは物理化学的な差異を示した。有機塩(LiOを含む)は導電性/イオン化が低く、Aβオリゴマーとの結合性が低いため、プラークに「固着」しにくく、影響を受けていない組織ではより多くのリチウムが利用可能となる。マウスを用いたマイクロプローブマッピングでは、LiOはLiCと比較して「プラーク/非プラーク」比が低く、海馬の健常部におけるリチウム濃度が高かった。

マウスでは具体的に何が改善したのでしょうか?

- アミロイドとリン酸化タウが減少し、シナプス後タンパク質 PSD-95 が増加します。

- 脳梁体内のミエリンが改善し、オリゴデンドロサイトが増加します。

- 活性化したミクログリアとアストロサイト(Iba1、GFAP)が少なくなり、炎症誘発性サイトカイン(IL-6、IL-1β)のレベルが低下します。

- ミクログリアは、Aβを捕捉して利用する能力がより高かった(老齢マウスの生体内および細胞ベースのアッセイの両方において)。

- LiO 治療がアミロイド病変の後期段階(モリス水迷路テスト)で開始された場合でも、全般的な活動性/不安に変化がなく、記憶が回復しました。

分子レベルでは、LiO は GSK3β 活性(リン酸化活性型を含む)を低下させ、核 β-カテニンを増加させました。これは、リチウムがタウと可塑性に影響を及ぼす経路を阻害するマーカーであると予想されます。

これは人々とどう関係するのでしょうか?

- この研究は、リチウムの恒常性維持が決して軽視できない問題であることを示しています。その破綻は、アルツハイマー病の発症初期段階における一因となる可能性があります(少なくともモデル実験では)。アミロイドを迂回する塩を用いた「マイクロドーズ」補充療法は、有望な予防的または治療的アプローチとなる可能性があります。ただし、これもモデル実験においてです。

- 重要:これは「リチウムサプリメントを飲む」ということではありません。天然のリチウムと同等の低濃度でマウスに効果がありましたが、ヒトにおける安全性/有効性は証明されていません。治療濃度の古典的な炭酸塩は用量とリスク(腎臓、甲状腺)が異なり、オロチン酸塩は別の塩であり、高齢者における長期使用時の動態/安全性は臨床的に研究されていません。

限界と今後の展望

- これはマウスの研究 + マウスの核配列解析であり、同様の結果を人間でも確認する必要があります。

- 著者らは投与量とレジメンを慎重に選択した。これらの結果をそのまま臨床に転用することはできず、第I相~第III相試験、厳格な安全性モニタリング(電解質、腎臓、甲状腺)、そして脳内リチウム分布のバイオマーカーが必要となる。

- 将来に向けた興味深い質問:

- 「脳リチウム」を非侵襲的にモニタリングすることは可能ですか?

- このアプローチは軽度認知障害にはすでに効果があるのでしょうか?

- それは他の「アミロイド」症状や外傷後のミクログリア細胞の変化にも役立ちますか?

- リチウム恒常性に影響を及ぼす遺伝的/代謝的要因はありますか?

結論

この研究は、アミロイドやタウだけでなく、脳内の元素組成(リチウム!)の微細な変化が、病気の進行過程を大きく変える可能性があるという考えを、ゆっくりと前進させています。そして、もし「正しい」リチウム背景を、特にプラークに付着しない塩を用いて、計画的かつ安全な方法で回復させることができれば、アルツハイマー病の予防と治療の新たな分野となる可能性があります。今のところ、これは動物実験で実証された素晴らしい話ですが、人間にも応用できるほど力強いものです。