研究により、白血病細胞が化学療法を回避するのに役立つ遺伝子スイッチが特定された

最後に見直したもの: 18.08.2025

">

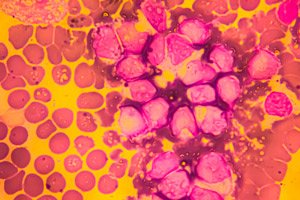

">急性骨髄性白血病(AML)が治療後も頻繁に再発する原因の一つに、分子レベルでのトリックが発見されました。Blood Cancer Discovery誌に掲載された新たな論文によると、再発時に一部の患者においてRUNX1遺伝子の「代替プログラム」が活性化することが示されています。このプログラムでは、RUNX1Cアイソフォームが急増し、BTG2を活性化することで白血病細胞を静止状態に陥らせます。静止状態になると、化学療法薬の効果はほぼ失われます。研究者らは、RUNX1Cを(アンチセンスオリゴヌクレオチドを用いて)阻害し、同時に標準的な化学療法を行うことで、培養細胞とマウスを用いて細胞を「目覚めさせ」、治療に対する感受性を高めることに成功しました。

研究の背景

急性骨髄性白血病(AML)は再発性疾患であり、導入化学療法が成功した後でも、かなりの割合の患者が再発を経験します。主な説明の一つは、白血病幹細胞(LSC)の特徴である、一部の細胞が休止状態(静止状態)に「隠れている」ことです。分裂中の芽球は死滅しますが、活動が遅く休眠状態にあるクローン細胞は生存し、腫瘍を再発させます。この休眠状態における分子スイッチを理解することが、薬剤耐性を克服する鍵となります。

RUNX1は造血の転写制御において中心的な役割を果たしていますが、単一のタンパク質ではなく、選択的プロモーターとスプライシングによって生じるアイソフォームのファミリーです。ヒトでは、RUNX1Cアイソフォームは「遠位」P1プロモーターによってコードされ、RUNX1A/1Bは「近位」P2プロモーターによってコードされます。アイソフォームの分布は、発生段階と細胞の種類によって異なります。アイソフォームの構成は、幹細胞性の維持から発がん性まで、細胞の挙動を根本的に変化させる可能性がありますが、AMLの再発と化学療法抵抗性に対するRUNX1Cの具体的な寄与は未だ明らかにされていません。

同時に、抗増殖タンパク質BTG/Tobファミリー(特にBTG2)に関するデータが蓄積されつつありました。BTG/TobはCCR4-NOT複合体に結合し、マトリックスRNAの「脱水」(脱アデニル化)を促進して安定性を低下させ、タンパク質合成を全体的に抑制します。免疫系において、細胞の休眠状態を維持するのにBTG1/BTG2が関与していることから、同様のメカニズムが癌細胞を「休眠状態」に導き、細胞増殖抑制剤から保護すると考えるのは理にかなっています。しかしながら、RUNX1アイソフォームとBTG2がAMLの休眠状態に直接関連しているという仮説は、最近まで仮説の域を出ませんでした。

もう一つのギャップは方法論的なものです。AMLにおける発現研究のほとんどは、遺伝子の総量を考慮しており、アイソフォームを区別しておらず、同じ患者における「治療前→再発」のサンプルを対にして解析することはほとんどありませんでした。再発が「遺伝子獲得」ではなく、エピジェネティックシフトを背景としたプロモーター/アイソフォームのスイッチングによって引き起こされる場合、このような研究デザインは非常に重要です。このギャップを埋めるには、休眠細胞を「目覚めさせ」、化学療法に対して脆弱にすることができるアイソフォーム特異的な治療(例えば、RNA標的オリゴヌクレオチド)の標的を得る必要があります。

このような背景の下、 Blood Cancer Discovery誌に掲載された新たな論文では、再発性AMLにおいてRUNX1にエピジェネティックな「クリック」が起こり、RUNX1Cへとシフトするかどうか、またRUNX1CとBTG2が細胞を休眠状態に導き薬剤耐性を高める軸を形成するかどうかを検証しています。著者らは、「治療前/再発」のペアサンプル、RNAアイソフォーム解析、機能アッセイ、そしてアイソフォーム特異的アンチセンスオリゴヌクレオチドを用いて、休眠状態のシグネチャーを記述するだけでなく、その可逆性と薬理学的脆弱性を検証しています。

どうしてこうなったのでしょうか?

著者らは、特異なアプローチを採用しました。治療前と再発時の同一患者の白血病検体を比較し、「総」遺伝子発現だけでなくRNAアイソフォームも解析しました。この対比解析により、疾患が再発した際にRUNX1レベルだけでなく、そのアイソフォーム比率も変化し、RUNX1Cが上昇することが明らかになりました。同時に、研究チームはそのメカニズムについても検証しました。DNA上の「スイッチ」(RUNX1制御領域のメチル化)、RUNX1Cの標的であるBTG2遺伝子、そして機能的影響(細胞休眠と薬剤耐性)を特定しました。

- アイソフォームは重要です。RUNX1にはいくつかの変異体が存在し、その不均衡は血液疾患において長年疑われてきましたが、AML再発におけるRUNX1Cの役割は臨床材料において明確に実証されています。

- エピジェネティックな「クリック」。再発時には、RUNX1調節領域にメチル化マークが現れ、腫瘍細胞がRUNX1Cの産生に「切り替わる」。

- RUNX1C→BTG2軸。RUNX1Cは、転写翻訳プロセスを阻害し、休眠型表現型を促進する既知の増殖抑制因子であるBTG2を活性化します。このモードでは、細胞はほとんど分裂せず、化学療法の影響を「すり抜ける」ことになります。

実験で分かったこと

- 患者(オミックス):治療前と再発時のペアサンプルでは、RUNX1C が一貫して上昇し、BTG2 と安静時のシグネチャもそれとともに上昇しました。

- 試験管内:RUNX1C の強制発現により、AML 細胞のいくつかの化学療法薬に対する感受性が低下しました。RUNX1C のノックアウト/ノックダウンにより感受性が回復しました。

- マウスでは、標準的な化学療法に抗RUNX1C ASOを追加することで腫瘍の負担が軽減され、細胞が「冬眠から目覚め」、分裂を開始し、薬剤に対して脆弱になった。

なぜこれが重要なのでしょうか?

AML再発の典型的なパターンは、クローン細胞が治療を「生き延びる」というものです。これらの細胞はしばしばゆっくりと休眠状態にあり、細胞増殖抑制薬はこれらの細胞に対して弱い刺激となります。今回の研究では、この休眠状態を特異的に制御する分子機構、すなわちRUNX1C→BTG2軸が特定され、RNAアイソフォームレベルで薬理学的に制御できることが実証されました。これは、「急速に分裂する細胞を殺す」戦略から「細胞を目覚めさせて殺す」戦略への転換です。

これによって実際に何が変わるのでしょうか?

- 新たな標的:再発性/化学療法抵抗性AMLの治療標的としてのRUNX1C。アンチセンスオリゴヌクレオチド(ASO)またはその他のRNA標的技術を用いたアプローチ。

- 「ASO + 化学療法」の組み合わせ。サイクルを同期させるという考え方です。つまり、細胞を休眠状態から覚醒させ、最も脆弱な段階で治療を行うのです。

- 選択バイオマーカー: 再発時の RUNX1C/BTG2 上昇および RUNX1 調節因子のメチル化は、患者の層別化およびリスク監視の候補です。

背景:RUNX1とBTG2についてこれまで分かっていたこと

- RUNX1 は造血の重要な転写因子です。腫瘍血液学では逆説的であり、抑制因子または腫瘍遺伝子として機能する可能性があり、コンテキストとアイソフォームによって多くのことが決まります。

- BTG2 は成長/分化抑制因子であり、ストレスシグナル伝達メディエーターです。その活性化は多くの場合、細胞周期の遅延と「静止」をもたらします。これは正常な状態では有益であり、腫瘍においては治療のストレスに耐えるのに役立ちます。

留意すべき制限事項

- 臨床への道筋。腫瘍血液学におけるASOの方向性はまだ形成段階にあり、安全性/効果試験と化学療法との正確な併用療法が求められています。

- AMLの異質性。すべての患者がRUNX1C→BTG2経路を介して再発するわけではない。「スイッチ」が真にオンになっている患者を選択するには、検証済みのパネルが必要となる。

- 結果の証拠: これまでのところ細胞/マウスおよび患者の分子プロファイリングで示されていますが、生存の利点について議論するには臨床試験が必要です。

次は何?

- RUNX1C の ASO と化学療法の段階分けによるウェイクアンドキルプロトコルの開発。

- 休眠耐性の早期検出のためのバイオマーカー(RUNX1C、BTG2、RUNX1メチル化)の臨床検査。

- アイソフォーム腫瘍学は AML にとどまらず、他の血液がんや固形腫瘍にも同様のアイソフォーム「スイッチ」が隠れているかどうかを検査します。

出典:Han C. et al. 「アイソフォーム特異的なRUNX1C-BTG2軸がAMLの静止と化学療法抵抗性を制御する」 Blood Cancer Discovery、2025年。https ://doi.org/10.1158/2643-3230.BCD-24-0327