「注射器で皮膚を作る」:二相性の「顆粒状」バイオインクで真皮を印刷し、移植

最後に見直したもの: 18.08.2025

">

">スウェーデンの科学者たちは、真皮の3Dバイオプリンティングに使用できるバイオインク「µInk」を発表しました。これは、多孔性ゼラチンミクロスフェアをベースとした二相粒状ハイドロゲルで、ヒト真皮線維芽細胞が「植え付けられ」、ヒアルロン酸マトリックスも備えています。この混合物は、注射器やプリンターのノズル内で加圧された液体のように振る舞い、傷口では再びゲル化します。そのため、ジャーナリストたちはこれを「注射器の中の皮膚」と呼んでいます。マウスを使った実験では、非常に高い細胞密度で印刷された構造が生き残り、急速に細胞外マトリックスを形成し、血管を成長させ、28日間で組織と融合しました。この研究はAdvanced Healthcare Materialsに掲載されました。

背景

- 現在の皮膚代替物が「真の真皮」からかけ離れている理由。大きな創傷や火傷の臨床標準は、分層自家移植(STSG)と/または真皮テンプレート(Integraなど)です。これらは命を救い、欠損部を閉鎖しますが、特に薄い皮弁の場合、瘢痕や拘縮が残ることが多く、瘢痕の質は移植片中の「深層真皮」の割合に大きく左右されます。広い範囲を覆うのに便利な「メッシュ」皮弁でさえ、メッシュ細胞を介した治癒により、より目立つ瘢痕を形成します。真皮テンプレートは「新生真皮」の形成に役立ちますが、無細胞性であり、段階的な治療が必要であり、最初の数週間における自家細胞/血管の不足という問題を解決しません。

- 3D皮膚バイオプリンティングは論理的に次のステップであるにもかかわらず、バイオインクによって阻まれている理由。プリンティングは細胞や材料を狙い通りに配置することを可能にするが、従来の均質なハイドロゲルは「二分法」に陥っている。

- 液体すぎると、インクは広がって形を保てません。硬すぎると、細胞を圧迫し、血管への浸透を妨げ、高密度の細胞を印刷できません。さらに、付属器構造(毛包など)を再現することも依然として困難です。ノズルの圧力で流れ、瞬時に安定した多孔質の塊に「集まり」、せん断によって細胞を死滅させないバイオインクが必要です。

- 粒状(マイクロゲル、いわゆる「ジャム状」)バイオインクとは何か、そしてなぜ真皮に適しているのか?これらは「高密度に詰まった」マイクロゲル粒子で、静止時には固体のように、せん断時には液体のように振舞う(せん断流動化)ため、シリンジ/押し出し印刷や注射に最適です。塗布後、糸状のインクは形状を維持し、血管の成長のための粒間空隙を残します。この混合物は、さらにソフトケミストリーで「架橋」することができます。このクラスの材料は、近年、軟組織印刷の基盤となっています。

- µInkのアイデアを簡単にまとめると、著者らは細胞とマトリックスという2つの問題を組み合わせました。まず、ヒト真皮線維芽細胞を多孔質ゼラチンミクロスフェア(コラーゲンに化学的に類似した生体適合性の「ビーズ」)に移植し、銅を含まないクリックケミストリーを用いて、その顆粒をヒアルロン酸マトリックスと「接着」しました。その結果、「加圧下では液体、静止状態では固体」のバイオインクが誕生しました。このインクは超高密度細胞、印刷/注入、そして既に存在する細胞外マトリックスの迅速なリクルートメントを可能にします。この構造体はマウスの体内で28日以内に根付き、血管新生を示しました。

- このアプローチがクリニックの「問題点」にどのように対処するか。

- スピードとロジスティクス: 組織相当物の長期培養の代わりに、「生きた顆粒」を素早く調製し、「注射器からの皮膚」を創傷に直接導入するか、欠損部の形状に印刷します。

- 生物学: 高い細胞密度 + 多孔質構造 → ECM 沈着および血管新生の改善 - 瘢痕の減少と真皮の弾力性の鍵。

- 自家組織との適合性: 線維芽細胞は少量の生検から簡単に採取でき、ゼラチン/HA は皮膚に馴染みのある成分です。

- 依然としてギャップが残っている。これはまだマウスを用いた前臨床段階であり、患者への適用には、全層皮膚モデル、長期にわたる追跡調査、ケラチノサイト/内皮細胞との共印刷、GMP標準化、そしてこの技術が標準的な技術と比較して実際に瘢痕を軽減し、機能を向上させることを証明する必要がある。

- このニュースが今なぜ重要なのか。STSG/テンプレートの根強い制約と粒状バイオインクの成熟を背景に、µInkは「マイクロゲルキャリア + ソフトな結合マトリックス + 高用量の自家細胞」という実用的な構成を実証しています。これにより、長時間の「インキュベーター」段階を経ることなく、迅速かつ細胞密度の高い真皮再建を実現するというシナリオがより現実的になります。

なぜこれが必要なのでしょうか?

従来の皮膚移植は、多くの場合、瘢痕を残します。細胞数が少なく、細胞同士がうまく成長せず、弱い「正しい」真皮基質を形成してしまうからです。また、厚く複雑な真皮を培養皿の中で完全に培養するのは、時間と労力がかかります。著者らは、異なる方法を提案しています。患者自身の線維芽細胞から「レンガ」を素早く組み立て、多孔質のマイクロスフィア上に移植し、これを欠損部に直接注入/印刷することで、体自身が本格的な真皮を完成させるのです。

µInkバイオインクの仕組み

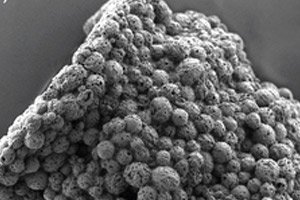

- フェーズ1:「生きた顆粒」。多孔質ゼラチン微粒子(本質的には皮膚のコラーゲンに化学的に類似した小さなビーズ)上で、初代ヒト皮膚線維芽細胞をバイオリアクター内で増殖させます。

- フェーズ2:「結合ゲル」。銅を含まないクリックケミストリーにより、ヒアルロン酸溶液が顆粒を接着します。

- レオロジー。その結果、せん断流動性の粒状ハイドロゲルが生まれます。このゲルは圧力下で流動し、静止時には形状を維持するため、注射器による塗布と3Dプリントの両方に適しています。

実験で分かったこと

- 印刷と生存率: 超高細胞密度の安定したミニパッチが µInk から印刷され、線維芽細胞の生存率と表現型が維持されました。

- 生体内(マウス): 28 日間皮下に埋め込まれた構造体

は、血管で覆われ、

ハイドロゲルのリモデリングが示され、

真皮 ECM が蓄積され(線維芽細胞は分裂して機能し続け)、組織の統合が示されました。 - 応用実習。材料は針を通して傷口に直接塗布することも(「注射器に入った皮膚」)、特定の欠損部に合わせて層や形状を印刷することもできます。

なぜこれが重要なのでしょうか?

- スピードと密度。火傷や慢性創傷の治療では、時間が非常に重要です。µInkは、組織の成長という長いサイクルを「体積」単位で回避し、必要な場所に多くの活性細胞を即座に導入することを可能にします。

- 生物学的に正常に近い状態。マイクロスフィアの高い細胞密度と多孔質構造は、瘢痕のない治癒と弾力性への鍵となる基質生成と血管新生を促進します。

- クリニックのロジスティクス。このコンセプトは自家移植のアプローチと非常によく合致しています。小さな皮膚生検を採取→マイクロスフィア上で線維芽細胞を迅速に増殖→患者の傷口に移植用組織を印刷。

これは通常の「細胞入りハイドロゲル」とどう違うのか

従来の「均質」ハイドロゲルは、流動性が高すぎる(広がりやすい)か、硬すぎる(細胞を圧迫し、血管の成長を阻害する)かのいずれかです。顆粒状の構造は、血管のための細孔と経路を提供し、「二相」構造は機械的安定性と注入性を両立します。さらに、ゼラチンキャリアは生分解性があり、組織に「馴染みやすい」性質を持っています。

限界と今後の展望

現時点では前臨床段階です(マウス、皮下ポケット、試験期間:4週間)。今後の展望:

- 全層皮膚欠損および長期の追跡調査。

- ケラチノサイト/内皮細胞および組み合わせ全層皮膚テスト。

- 患者の自己細胞および火傷/慢性創傷モデルへの移行。

- **GMP 生産** のスケーリング (バイオリアクター、無菌性、クリック制御)。

出典:Shamasha R.他「真皮再生のための高密度細胞構造のバイオファブリケーションのための二相性顆粒バイオインク」、Advanced Healthcare Materials、2025年6月12日オンラインhttps://doi.org/10.1002/adhm.202501430