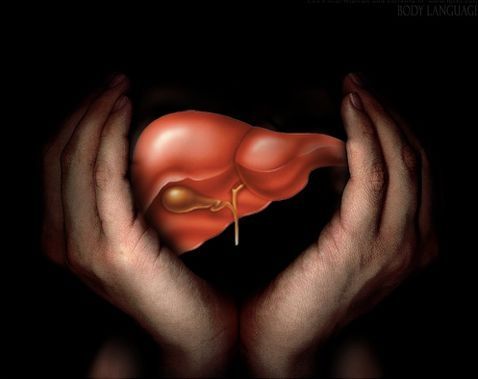

幹細胞からのヒト肝臓

アレクセイ・ポルトノフ 、医療編集者

最後に見直したもの: 01.07.2025

最後に見直したもの: 01.07.2025

発行済み: 2012-06-09 11:35

日本で幹細胞から機能するヒトの肝臓が作製され、人工臓器という概念への期待が高まっている。研究者らは人工多能性幹細胞(iPSC)をマウスに移植し、小型ながらも機能するヒトの肝臓を成長させることに成功した。

その使用が「道徳的および倫理的問題と関連している」胚性幹細胞とは異なり、誘導多能性幹細胞は、分化を喪失させた再プログラムによって成人の人間の最も一般的な細胞から得られるため、すべての「倫理的問題」が自動的に排除され、その代わりにさらに多くの技術的な問題が加わることになる。

横浜大学の谷口頼徳教授率いる科学者らは、ヒトiPSCを「前駆細胞」に再プログラム化し、成長中の臓器が血流不足に悩まされないようにマウスの頭部に移植した。

参考までに、iPSCは4つの再プログラミング転写因子(Oct-4、Sox2、Klf-4、c-Myc)を導入することで肝細胞に分化できることが既に示されています。このような細胞は既に損傷した肝組織の修復に使用されています(この研究は2011年にBiomaterials誌に掲載されています)。しかし、機能する臓器全体を培養できたと主張する人はいません。

これらの条件下で、細胞は約 5 mm の大きさの実際の人間の肝臓に成長し、人間のタンパク質を生成し、化学物質 (薬物) を分解できるようになりました。

この画期的な進歩は、年々需要が高まる人工臓器の作製への道を開くものです。しかし、iPSC、そして将来的にはそこから培養される臓器の使用に伴う、既に報告されている同様の重大な技術的課題を忘れてはなりません。

[

[