抗菌性タンパク質が膵臓がん治療の新たな標的となる

最後に見直したもの: 02.07.2025

">

">免疫療法はがんとの闘いにおける新たな希望ですが、すべての腫瘍がこの治療に反応するわけではありません。膵臓がんは、現在承認されている薬剤に反応しない腫瘍の一種であり、診断された10人中9人が致命的です。

このため、腫瘍の発生、転移の形成、治療抵抗性の主な原因であるがん幹細胞などの抵抗性細胞を攻撃するための新たな標的を見つける必要があります。

スペイン国立研究評議会(CSIC)が最近、学術誌「Gut」に発表した研究では、膵臓がんの幹細胞が抗菌タンパク質PGLYRP1を利用して免疫系を回避し、早期の破壊から自らを守る仕組みが説明されている。

このタンパク質を除去すると、体の防御機構が腫瘍細胞を認識し、破壊できるようになります。これにより、膵臓がんの根本原因を標的とする新たな免疫療法の開発が可能になり、将来的にはより優れた治療法につながるでしょう。

この研究は、3人の科学者によって共同で実施された。3人は、CSIC-UAMのソルス・モレアーレ生物医学研究所(IIBM)のがん幹細胞および線維炎症性微小環境グループ、およびラモン・イ・カハール健康研究所(IRYCIS)のバイオマーカーおよびがん治療への個別化アプローチ(BIOPAC)グループの責任者であるブルーノ・サインツ氏、イタリアのカンディオーロがん研究所(IRCCS)のクリストファー・ヘッシェン氏、スペイン国立がん研究センター(CNIO)の科学者スサナ・ガルシア・シルバ氏である。

過去10年間、3人の研究者は共同で、膵臓がんのマウスモデルに存在する膵臓がん幹細胞(CSC)の集団を特定するプロジェクトに取り組んできました。これらの細胞は腫瘍核と呼ばれ、化学療法や放射線療法後の再発の原因となります。

興味深いことに、膵臓がんは免疫療法に対する抵抗性が最も高い腫瘍の一つでもあります。しかしながら、これまで、CSCが免疫系による破壊を回避するメカニズムは解明されていませんでした。

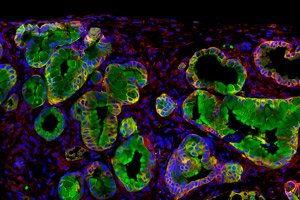

この共同研究の結果、高度なマウスモデルと患者検体を用いて、がん幹細胞(CSC)が免疫系を回避する理由の一つとして、ペプチドグリカン認識タンパク質1(PGLYRP1)が特定されました。本研究は、幹細胞で過剰産生されるこのタンパク質が膵臓がんにおいて果たす役割を初めて明らかにしたものであり、この発見は、膵臓がんに対する治療法開発の基盤を築くものです。

膵臓がんの根本原因に対する潜在的な治療法

「腫瘍細胞からPGLYRP1を除去すると、免疫系が反応して腫瘍を攻撃し、原発腫瘍の形成と転移を阻止することがわかります」と、IIBMのグループリーダーであるサインツ氏は説明します。「現在、このタンパク質を阻害または除去する治療法を開発しており、既存の治療法と組み合わせることで、腫瘍の根源であるがん幹細胞をより効果的に攻撃し、除去できるようになることを期待しています」とサインツ氏は付け加えます。

論文の筆頭著者であるフアン・カルロス・ロペス=ギル氏は、過去4年間にわたり、膵臓がんにおいてCSCがこのタンパク質を産生する理由を解明してきました。彼は次のように述べています。「免疫細胞は腫瘍壊死因子(TNF)を産生して腫瘍細胞を破壊しようとしますが、PGLYRP1はこの因子と非常に類似しており、同じ受容体と相互作用して阻害します。」

研究者にとって、これは「CSC が不完全な鍵 (PGLYRP1) を使って南京錠 (受容体) をロックし、腫瘍壊死因子による細胞死 (完全な鍵) を回避することで自己防衛する」ことを意味します。

研究者にとって驚くべきことは、私たちの免疫システムが細菌と戦うために使うタンパク質が、膵臓がんによって同じ防御を妨害するために使われていることです。「今後の優先課題は、腫瘍細胞が生理学的プロセスを乗っ取り、腫瘍環境を『再教育』して、自分たちに反応させるメカニズムを理解することです」と、共著者のガルシア=シルバ氏は述べています。