細胞内細菌感染と闘うために作られた自己組織化ペプチドナノフィブリル

最後に見直したもの: 03.08.2025

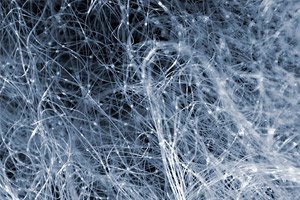

研究者らは、細胞内の病原細菌を効果的に破壊できる独自の特性を持つ、新しいタイプの自己組織化ペプチドナノフィブリルを開発しました。この重要な研究結果は、Science Advances誌に掲載されています。

新しいアプローチの本質は何ですか?

細胞内細菌は免疫システムから隠れ、従来の抗生物質に耐性を示すことが多いため、深刻な医学的課題となっています。これらの課題を克服するため、W. Yu博士率いる科学者グループは、安定したナノフィブリルに自己組織化し、顕著な抗菌活性を有するペプチド分子を開発しました。

これらのペプチドは、疎水性アミノ酸残基と親水性アミノ酸残基の特定のバランスをとるよう慎重に設計されています。この設計により、ペプチドはナノフィブリルと呼ばれる繊維状構造を自発的に形成することが可能になります。これらの構造は生物学的環境において安定しており、酵素分解にも耐性があるため、治療効果が大幅に向上します。

ナノフィブリルの作用機序

研究者らは、自己組織化ナノフィブリルが以下のことを実証しました。

- 荷電アミノ酸と疎水性アミノ酸の最適化された組み合わせにより、細胞バリアを回避し、感染細胞に効果的に浸透します。

- これらは、耐性菌株を含む細菌病原体が存在する細胞内空間に到達します。

- これらは細菌膜の完全性を破壊し、細菌の急速な死をもたらします。

新しいナノフィブリルの重要な特徴は、従来の抗生物質ではそのような細菌に到達するのが難しく、効果が低いのに対し、感染細胞内で顕著な活性を示すことです。

研究の詳細と結果

実験は、細胞内細菌病原体(例:リステリア・モノサイトゲネス)に感染した細胞培養物を用いて実施されました。その結果、以下のことが明らかになりました。

- 細胞内病原体に対する新しいペプチドの高い抗菌効果。

- 宿主細胞に対する毒性が最小限であるため、潜在的な使用において安全であることが実証されています。

- 体内の酵素による分解に対する耐性により、ナノフィブリルを長期効果のある治療薬の形で使用できるようになります。

電子顕微鏡を用いたさらなる研究によりナノフィブリルの形成が確認され、生化学分析によりこれらの構造は安定しており、安定した物理化学的特性を有することが示されました。

発見の実際的な意義

開発されたナノフィブリルは、特に治療困難な感染症の治療において、従来の抗生物質に代わる有望な代替手段となります。以下の用途に使用できます。

- 多くの抗生物質が効かない耐性菌株を含む細胞内感染症の治療に使用します。

- 細胞膜を透過する能力があるため、他の薬剤を細胞に送達するための基礎として。

- 結核、ブルセラ症、サルモネラ症、その他の細胞内病原体によって引き起こされる重篤な感染症の複合治療の一環として。

このアプローチは、院内感染の予防のための抗菌性を備えた新しい材料やコーティングの作成にも応用できます。

今後の計画と展望

今後、研究者らは動物モデルを用いた試験を継続し、ナノフィブリルの生体における有効性と安全性を確認する予定です。さらに、様々な細胞内細菌株に対するより効果的な作用を実現するために、ペプチドの構造を最適化するための研究も進行中です。

このように、自己組織化ペプチドナノフィブリルの創製は、抗生物質およびバイオメディカル材料の開発において全く新しい方向性を切り開きます。ペプチドの制御された自己組織化に基づくこのアプローチは、特に抗生物質耐性の増加や感染症の新たな課題を考慮すると、未来の医療に大きな可能性を秘めています。